「発見した新しい機能分子の作用機序の解析」のテーマでは、特色のある活性を示す機能分子について、生化学的または遺伝学的な手法を駆使しそれらの作用機序の解明を試みています。私たちは、現在までに独自の評価系を構築し、微生物資源より数多くの興味深い活性を示す化合物(機能分子)を発見してきましたが、その作用メカニズムが明確に証明されているものはほんの一部に過ぎないと言っていいほどです。

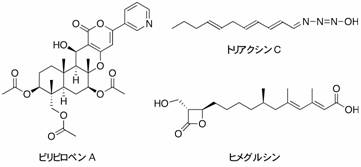

例えば、トリアクシン(右図参照)は脂質代謝がよく研究されていた特殊な酵母を利用して放線菌の培養液中より発見した化合物ですが、その表現型よりその標的酵素は当初から長鎖脂肪酸を活性化する酵素・アシルCoA合成酵素阻害剤であるはずだと推定しておりました。実際に様々な生化学的実験からもこの推定が正しいことが明らかとなりました。本化合物は化学的に合成が非常に困難な

=N-N=N-OH(ヒドロキシトリゼン)骨格を有しており、活性のみならず構造的にも非常にユニークな化合物です。研究用の試薬として、長年、多くの研究者に利用されてきました。この他にヒメグルシン(カビが生産するβラクトン構造化合物でコレステロール生合成に関与するHMG-CoA合成酵素の活性中心に結合してその活性を特異的に阻害する)や、ピリピロペン(カビが生産するピリジン環含有化合物で、コレステロール代謝に重要な役割を果たすACATのうち、小腸と肝臓でのみ機能しているACAT2アイソザイムを選択的に阻害する唯一の化合物)などの作用メカニズムを解明し、これらは研究用の試薬として既に販売されています。さらに、北里グループとしてはラクタシスチン(放線菌が生産するラクトン環含有化合物で、プロテアソームを特異的に阻害する)やスタウロスポリン(放線菌が生産するインドロカルバゾール骨格を有する化合物で、プロテインキナーゼCを特異的に阻害する)といった有名な阻害剤も発見し、世界中の研究者に広く提供してきました。このように作用機序を明らかにすることは、生化学用の研究ツールとして生体の新たな機能の解明へと発展させることができるだけでなく、創薬の種の提供につながるといえます。私たちが常に意識しているのは、自ら発見した化合物、それも意味のない化合物ではなく世の中に役立つと考えられる化合物について研究を進めることです。

例えば、トリアクシン(右図参照)は脂質代謝がよく研究されていた特殊な酵母を利用して放線菌の培養液中より発見した化合物ですが、その表現型よりその標的酵素は当初から長鎖脂肪酸を活性化する酵素・アシルCoA合成酵素阻害剤であるはずだと推定しておりました。実際に様々な生化学的実験からもこの推定が正しいことが明らかとなりました。本化合物は化学的に合成が非常に困難な

=N-N=N-OH(ヒドロキシトリゼン)骨格を有しており、活性のみならず構造的にも非常にユニークな化合物です。研究用の試薬として、長年、多くの研究者に利用されてきました。この他にヒメグルシン(カビが生産するβラクトン構造化合物でコレステロール生合成に関与するHMG-CoA合成酵素の活性中心に結合してその活性を特異的に阻害する)や、ピリピロペン(カビが生産するピリジン環含有化合物で、コレステロール代謝に重要な役割を果たすACATのうち、小腸と肝臓でのみ機能しているACAT2アイソザイムを選択的に阻害する唯一の化合物)などの作用メカニズムを解明し、これらは研究用の試薬として既に販売されています。さらに、北里グループとしてはラクタシスチン(放線菌が生産するラクトン環含有化合物で、プロテアソームを特異的に阻害する)やスタウロスポリン(放線菌が生産するインドロカルバゾール骨格を有する化合物で、プロテインキナーゼCを特異的に阻害する)といった有名な阻害剤も発見し、世界中の研究者に広く提供してきました。このように作用機序を明らかにすることは、生化学用の研究ツールとして生体の新たな機能の解明へと発展させることができるだけでなく、創薬の種の提供につながるといえます。私たちが常に意識しているのは、自ら発見した化合物、それも意味のない化合物ではなく世の中に役立つと考えられる化合物について研究を進めることです。

以上のように、数十年も前から、私たちのグループでは、さまざまな機能分子の作用機構を分子レベルで解明してきており、現在活発な研究が展開されている chemical biology の領域で先駆的な研究を進めてきた実績があります。いま現在取り組んでいる研究のひとつが、特異な生物活性を示す化合物の放射標識体やビオチン体などのプローブを作製し化合物が相互作用するタンパク質の探索や同定を行い、最終的にこれらタンパク質の機能解析を行う研究です。同時に、細胞内での化合物を蛍光などで可視化し挙動を調べることで作用部位の予測なども行います。その他に、化合物に耐性を示す変異株の作製およびその変異の起因となる遺伝子の特定を行う研究も進めています。私たちの研究室では、こうしたアプローチを柱として chemical biology 研究を進め化合物の責任分子の解明を目指しています。

具体的な研究例を①-③に示します。

★上記の研究テーマの他にも、さまざまな研究テーマがあります。大学院進学希望者で興味のある方や質問のある方は、微生物薬品製造学教室までお立ち寄り下さい!!簡単な質問でも構いませんのでお気軽にどうぞ。また、研究室見学も随時受け付けています。まずは問い合わせ先にメールを送って下さい。