微生物資源からの新しい抗生物質や生物活性物質の開拓

1.脂質代謝阻害剤の探索

近年、日本でも生活習慣の欧米化により、高脂血症、動脈硬化、肥満などの生活習慣病 (いわゆるメタボリックシンドローム) がようやく大きな社会問題となっており、その予防・治療薬の開発は重要な研究課題となっています。私たちの研究室では、それよりも以前から長年、脂肪酸、コレステロールや中性脂肪

(トリアシルグリセロール(TG の略)やコレステリルエステル(CE の略)) などの脂質代謝に注目し、さまざまな評価系を構築し、微生物資源から数多くの新しい化合物を発見、報告してきました。微生物資源からの創薬研究は日本が世界に誇るべき研究分野であり、私たちはこの脂質代謝の領域で最も活発に阻害剤の探索研究を実施してきた研究グループの一つであります。

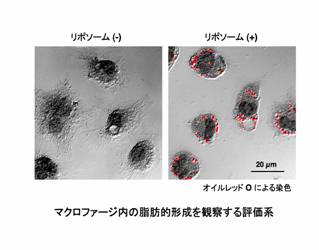

これまで探索を進めてきた評価系の一つとして、動脈硬化初期病巣に見られるマクロファージ泡沫化(脂肪的形成)を観察する系があげられます。すなわち、1)マクロファージ内に形成される脂肪滴をオイルレッド O と呼ばれる色素で染色し、その形態を顕微鏡下で観察する方法(下図)、2) 放射標識したオレイン酸を人工リポソームとともに取り込ませ、細胞内に形成された脂肪滴の構成成分である CE や TG を定量する方法の 2 種を用いています。その中で、真菌の培養液からシクロデプシペプチド構造を特徴とするボーベリオライド類を CE 生成阻害剤として発見しました。ボーベリオライドは、動脈硬化を発症させたマウスにおいて毒性を示すことなく動脈壁や心臓壁での中性脂質の沈着を抑制することから動脈硬化予防・治療薬のリードとしての発展が期待されています。